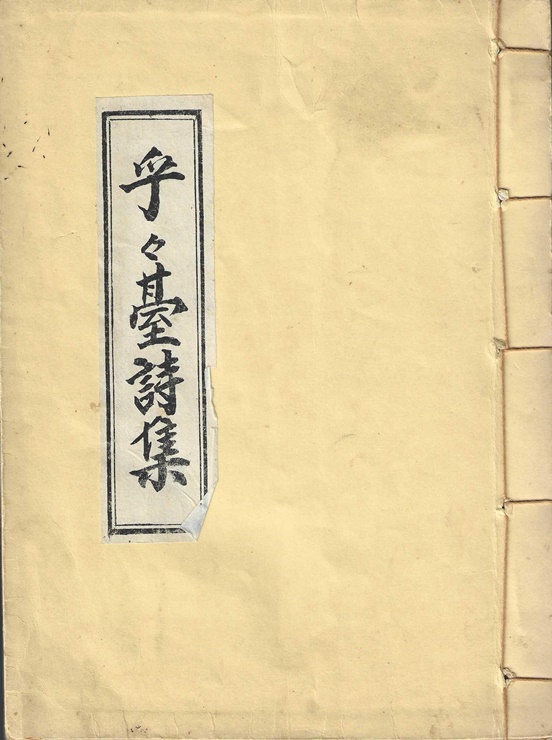

『乎乎臺詩集 호호대시집』은 의령에 살던 김장곤金長坤이 함안 삼태동三台洞에 이사와 살면서 1952년(壬辰年) 6명의 선비들과 풍욕계風浴稧을 맺고, 호호대乎乎臺¹⁾에서 회포를 풀면서 시회詩會를 열어 참석한 142명의 시詩를 모아 발행한 접장본 책이다.

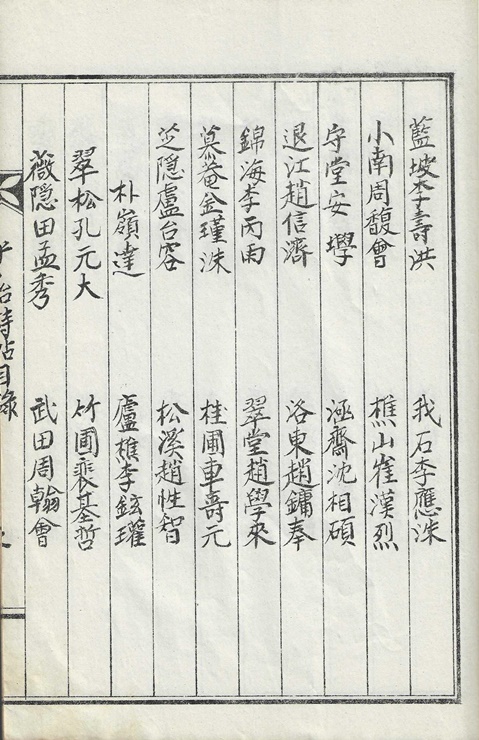

권두에 소명少溟 배문준裵文準(1905~1984)의 서序를 싣고, 호호乎乎 김장곤金長坤의 호호대기乎乎臺記 부쳤으며, 겸산兼山 홍상무洪象武의 풍욕계서風浴稧序와 풍욕계안風浴稧案을 실은 후 목차를 달았다. 책의 말미에는 은진恩津 송기영宋基永과 담양潭陽 전항수田恒秀의 발跋을 부쳤다.

책은 노루지 접장본으로 전체는 한문으로 이루어졌고 크기는 가로 189cm, 세로 254cm이며 62p이다. 이 책은 2024년 2월 마산헌책서점에서 만원에 구입해 소장하고 있다.

【주석】

호호대乎乎臺¹⁾ : <<논어>> [선진先進]편에서 증점曾點과의 대화 중, 증점은 자신의 꿈이 “莫春者春服旣成 冠者五六人 童子六七人 浴乎沂風乎舞雩 詠而歸 늦은 봄에 봄옷이 지어지면 어른 대여섯명, 아이 육칠명과 함께 기수에서 목욕하고 무우에서 바람을 쐬고 시나 읊으며 돌아오겠습니다.”라 말하는데 여기에서 ‘浴乎沂風乎舞雩’의 호호乎乎를 차용한 것이다.

호호대乎乎臺¹⁾ : <<논어>> [선진先進]편에서 증점曾點과의 대화 중, 증점은 자신의 꿈이 “莫春者春服旣成 冠者五六人 童子六七人 浴乎沂風乎舞雩 詠而歸 늦은 봄에 봄옷이 지어지면 어른 대여섯명, 아이 육칠명과 함께 기수에서 목욕하고 무우에서 바람을 쐬고 시나 읊으며 돌아오겠습니다.”라 말하는데 여기에서 ‘浴乎沂風乎舞雩’의 호호乎乎를 차용한 것이다.

'역사의 기록 > 책과 기록' 카테고리의 다른 글

| 容軒李原實記 용헌이원실기 (0) | 2024.03.02 |

|---|---|

| 遯嵒遺稿 돈암유고 (1) | 2024.03.01 |

| 荷溪先生 紀績碑建立紀念詩集 하계선생 기적비건립기념시집 (0) | 2024.02.28 |

| 成修軒回巹詩集 성수헌회근시집 (0) | 2024.02.26 |

| 창원 근대문헌 자료집 (0) | 2024.02.18 |