년령年齡과 본적本籍에 대해

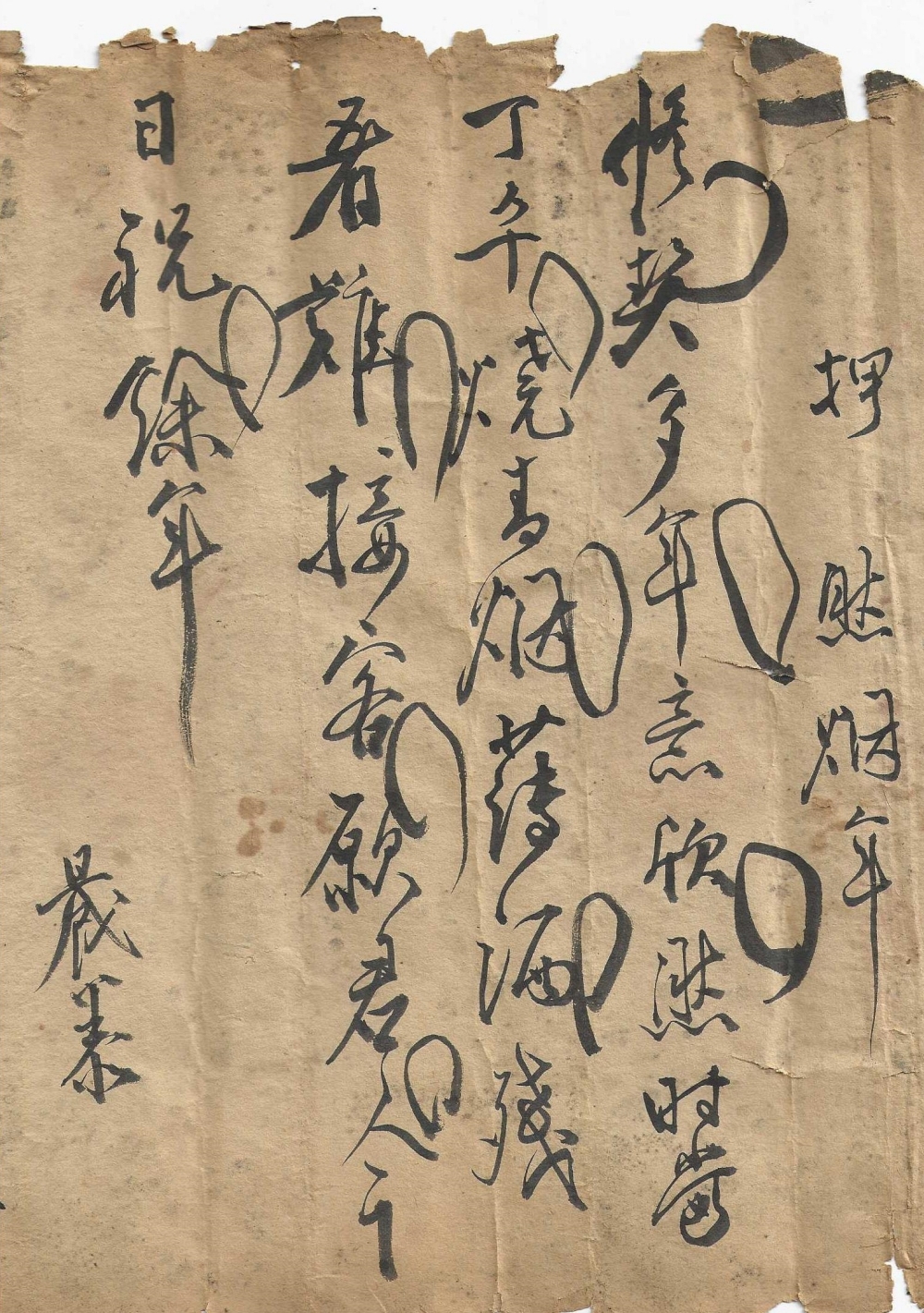

"년령年齡"이라는 용어는 언제부터 사용했으며, 어떨 때 사용했을까? 년령年齡을 ‘나이’라 말하고 사전에서는 "출생出生한 날로부터 오늘까지의 경과經過 기간期間을 연年 또는 연월일年月日로 계산計算한 수數."라 기록하고 있다. 년年은 '해 년, 나이, 때'라고 의미하고 齡은 '나이 령'이라 한다. 이 둘을 합쳐 년령年齡이라 하고 나이라 칭한다. 그러면 년年과 령齡이 각각의 의미로 쓰인 적은 없을까? 조선 중기까지는 年과 齡은 각각 따로 사용했다. 그러다가 조선 말기에 年과 齡이 혼용되기 시작하고 결국 일제강점기에 이 두 글자를 합쳐 년령年齡이라는 조어造語로 탄생하게 된다. 조선 시대에는 남자의 나이를 칭할 때는 년年이라 했고, 여자의 나이를 칭할 때는 령齡이라 구별해서 사용했다. 그 흔적이 남은 용어로 여자女..