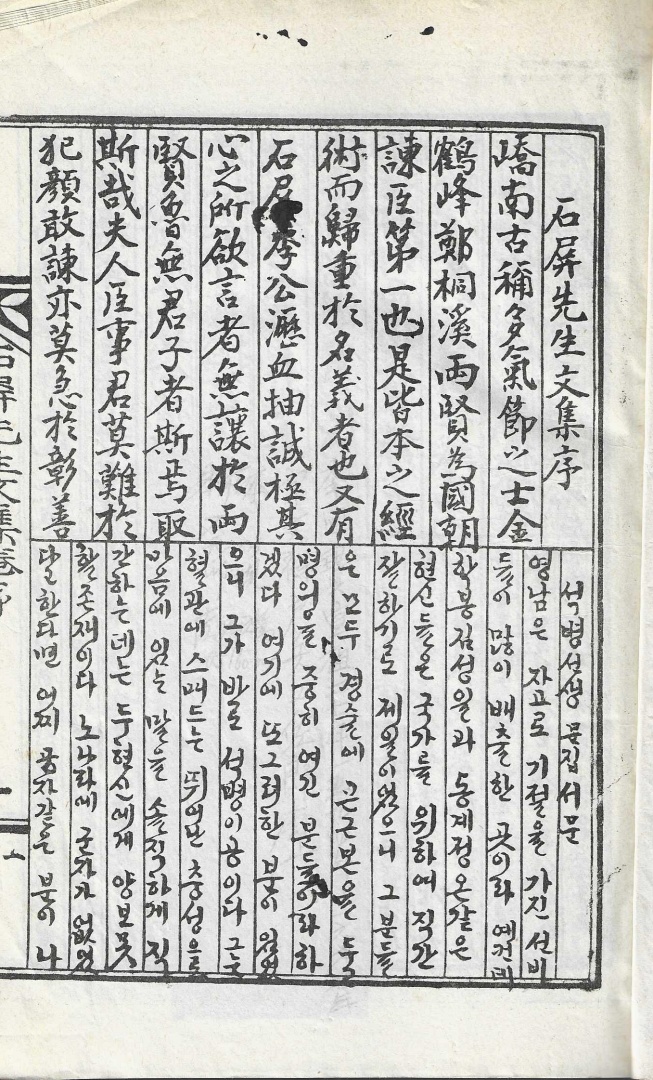

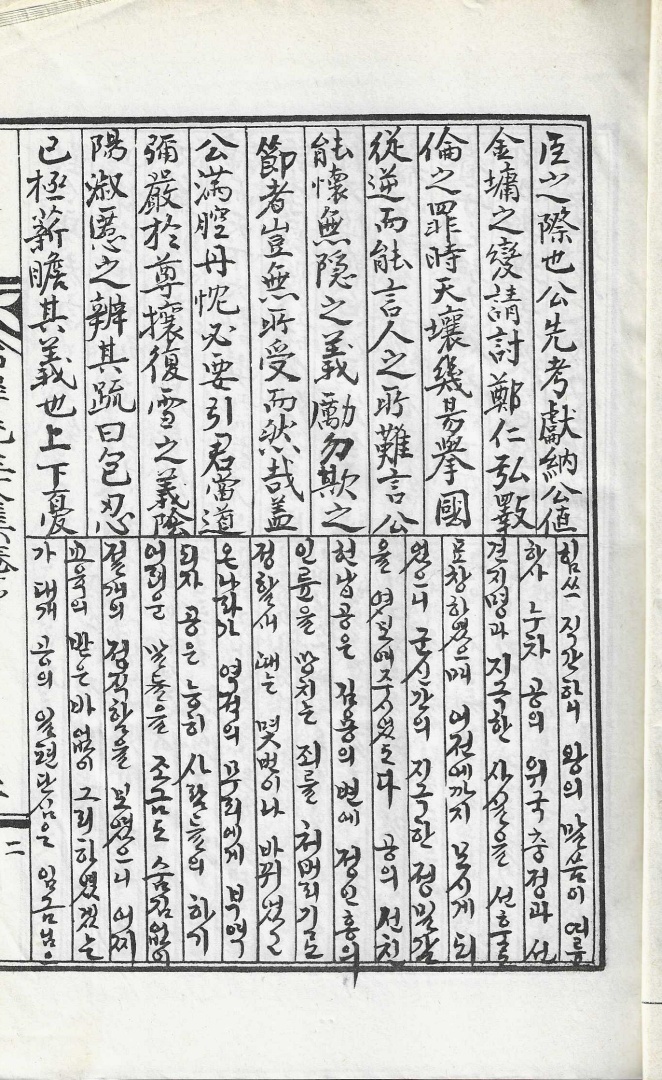

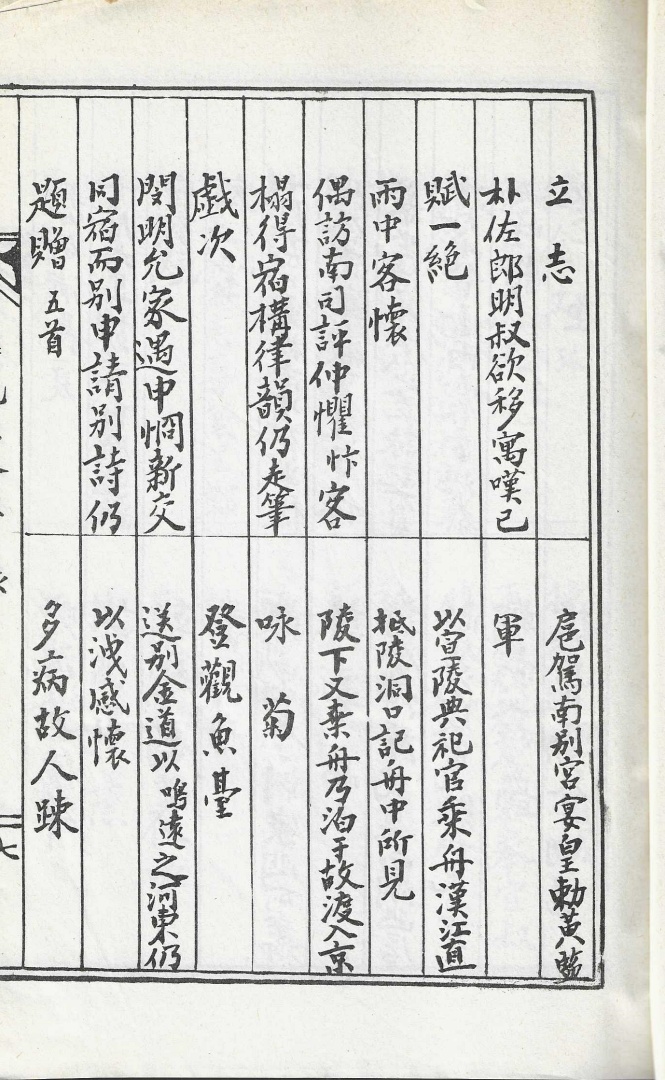

『국역 석병집(國譯 石屛集)』은 1908년에 간행한 『석병집(石屛集)』을 필사하고 아래에 한글 번역문을 직접 쓴 글씨로 기록해 두었다. 구성은 『석병집(石屛集)』과 마찬가지로 당성(唐城) 홍직필(洪直弼)이 쓴 서문을 권두에 붙이고 연보약전(年譜略傳)을 넣은 후 목차를 실었다. 권말에 후손 강호(康鎬)의 발문까지 번역했고, 임술년(壬戌年;1982) 국역해 다시 발간 하면서 11대 후손 태석(台錫)의 발문을 국한문 혼용체로 기록해 두었다. 책은 오침안정법(五針眼訂法)으로 엮었고, 노루지 겹장에 순 한문으로 기록되었고, 건·곤(乾·坤) 2책으로 엮었다. 책은 2026년 2월 2일에 부산의 헌책방에서 각 만원에 구입했으며, 크기는 가로 19.3cm, 세로 28.1cm이며, 건(乾)은 252쪽이고, 곤(坤)은 250쪽이다.

『석병집(石屛集)』은 조선 후기의 문신, 이회보(李回寶;1594~1669)의 시(詩)·소(疏)·부(賦)·잡저 등을 수록한 문집으로 6권 3책. 필사본. 후손 학원(學源)·평원(平源)등이 편집했으며, 권두에 홍직필(洪直弼)의 서문, 권말에 후손 강호(康鎬)의 발문이 있다. 규장각 도서에 있다.

권1·2에 부(賦) 4편, 시(詩) 245수, 권3·4에 소(疏) 8편, 권5에 병자남한일기(丙子南漢日記), 잡저 4편, 서(序) 1편, 기(記) 2편, 설(說) 1편, 권6에 전(箋) 4편, 계(啓) 1편, 잠(箴) 2편, 명(銘) 2편, 송(頌) 1편, 논(論) 2편, 고유문(告由文) 4편, 부록으로 만사·행장·묘갈명이 실려 있다.

시는 저자가 만년에 사직하고 은퇴하여 지내면서 지은 것이 많은데, 문장이 규모가 크고 의미가 깊으며 그의 굳은 절개가 잘 나타나 있다는 평을 들었다. 아버지 돈(燉), 이공(李珙)·배도형(裵道亨) 등의 시에 차운(次韻)한 것이 있다. 「조회곡명욱시(曹悔谷明勗詩)」와 같은 시에는 명(明)에 대한 절의와 청(淸)과 화의 후의 충분(忠憤)이 잘 나타나 있다.

소(疏)에는 병자호란 중에 남한산성에서 왕을 호가(扈駕)할 때 화의에 반대하고 전쟁을 계속할 것을 주장하면서 승려 육허(六墟)를 장수로 천거한 내용의 「남한호가시소(南漢扈駕時疏)」가 있다.

또한, 1649년(인조 27)에 왕의 학문으로 『춘추(春秋)』를 강조하고, 시폐(時弊)를 혁파하고 의리를 분명히 할 것을 주장하면서 김자점(金自點)의 죄를 성토한 「기축봉사(己丑封事)」 및 그것의 재소(再疏)·삼소(三疏)가 있다.

「병자남한일기」는 1636년 12월 11일부터 1637년 2월 1일까지 당시 조정의 논의와 자신의 견문, 전쟁 과정 등을 기록한 일기이다.

설(說)의 「붕자미정설(朋字未正說)」은 ‘朋(붕)’자의 어원을 음양의 원리로 설명하면서 자신의 붕당관을 밝힌 것이다. 논(論)의 「순경양웅숙우론(荀卿揚雄孰優論)」은 정통 성리학자의 입장에서 순자와 양웅을 사문(斯文)과 군신지도(君臣之道)의 죄인이라고 주장한 글이다.

이회보(李回寶)의 자(字)는 문상(文祥)‚ 호(號)는 석병(石屛)‚ 본관(本貫)은 진성(眞城)이다. 아버지는 돈(燉)이고‚ 어머니는 안동 권씨(安東 權氏)이다.

학문으로는 율곡 이이와 우계 성혼의 학문 계통을 이었다. 1629년 별시문과에 을과로 급제한 뒤‚ 공조좌랑(工曹佐郞)·호조좌랑(戶曹佐郞)·의정부사인·사복사정(司僕寺正)·정평부사 등의 관직을 두루 역임했다. 1636년 병자호란이 일어나자 인조를 남한산성으로 호종했으며 그 곳에서 척화와 주전론을 폈는데‚ 삼전도에서 굴욕적인 강화가 체결됨을 보고 김상헌 등과 함께 낙향해서 은거하였다. 그 뒤 1650년에 ‘己丑封事’라는 장문의 상소를 올렸는데‚ 여기에서 그는 金自點의 횡포와 간계를 낱낱이 지적하면서 그를 ‘無君不道’의 대역죄인으로 탄핵했다. 그리고 이것이 忠으로 인정되어 司僕寺正에 특진되었다. 이 밖에도 몇편의 ‘求言應旨’를 통하여 당시 국정전반에 대해 심도있게 논의하고 있다. 타고난 성품은 담박하고 곧았으며 강직하며 철처했다. 문장과 志節에도 이름이 있었다. 興海 裴氏와 결혼해 4男을 두었다.

賦

民安爲甲兵 月課

擧目乾坤。修我古今。象弭魚服。貝冑朱綬。於斯乎別有甲兵。異於前所云。非戈戟之耀目。豈旌旆之彗雲。普天之下。卛土之濱。寧邦有物。百萬斯民。苟世君之拊此。任禦侮於同胞。戎不待於詰爾。有自然之戈矛。安之如何。發政施仁。機有餘布。俾也絲身。廩有餘粟。使之穀腹。上怙恃兮下幼弱。計常裕於事育。無一夫之失所。有萬姓之安堵。豈弟君子。民之父母。孰不親上。撫我則后。曰吾君而願戴。盡赤子之攸墍。顧奠民之袵席。有盤石之國勢。堅藏荷笠。利隱把鋤。四境歡歌。萬里軍聲。允矣民斯。非兵而兵。嵒已壯於黎庶。塵自靖於幅員。誰知邊圉之無警。賴畎畝之息肩。是所謂之甲兵。不血刃而萬全。金鱗向日。頓覺無功。雪鍔磨空。竟失其鋒。猗無形之有險。豈觀兵之所及。筭往古之聖君。咸以此而爲國。帝舜敷德。頑苗自格。文王若保。崇密是忽。卻玁狁於勞來。遏巒方於質爾。歧兵民於世降。歎閱武之徒事。民前後之不殊。兵昔今之胡異。秦皇黷武。未免戍卒之叫。漢帝修兵。終致萑蒲之盜。嗟爾世辟。本固邦寧。胡然昧此。民外求兵。藏堅銳於庶民。偉我王之耀德。旣有備於蘇癃。可無畏於禦敵。九重如何。宵旰深憂。顧瞻四方。民亦勞止。盍言加惠。俾厥憂泄。

민안위갑병 (民安爲甲兵)_백성을 편안케 함이 곧 갑옷과 병기이도다

눈을 들어 하늘과 땅을 보고, 고금의 도리를 닦아 보노라. 활집과 화살통을 갖추고 투구와 붉은 인끈을 차는 것, 여기에 예전과는 다른 특별한 ‘갑병(군대)’이 있으니, 이는 눈을 부시게 하는 창칼도 아니요 구름을 가르는 깃발도 아니로다.

하늘 아래 온 세상과 땅의 끝까지, 나라를 평안하게 하는 보물이 있으니 바로 '백만 백성'이라. 만약 군주가 이들을 어루만진다면 동포들이 스스로 외적을 막아낼 것이니, 굳이 다그치지 않아도 자연스레 창과 방패를 든 용맹함이 생겨나리라.

백성을 안락하게 함은 어떠해야 하는가? 정치를 펴고 인(仁)을 베풀어, 베틀에 남은 천으로 백성의 몸을 입히고 창고에 남은 곡식으로 백성의 배를 불리는 것이라. 위로는 부모를 모시고 아래로는 자식을 기르며 살림이 늘 넉넉하게 하여, 한 사람도 삶의 터전을 잃지 않고 만 백성이 편안히 살게 함이라.

즐겁고 쉬운 군주여, 백성의 부모로다. 누가 윗사람을 친근히 여기지 않으며 우리를 어루만져 주는 이를 임금이라 따르지 않겠는가. "우리 임금을 받들겠노라" 말하며 모든 백성이 깃들어 쉬니, 백성을 돗자리 위에 앉히듯 편안히 함을 보매 나라의 형세가 반석과 같도다.

도롱이 아래 견고함이 감춰져 있고 호미를 쥔 손에 날카로움이 숨어 있으니, 사방에서 환호의 노래가 들리고 만 리 밖까지 군대의 위용이 떨쳐지는구나. 진실로 이 백성들이야말로 병사가 아니면서도 병사로다. 백성들 사이에서 바위 같은 든든함이 이미 장대하니 나라 안의 먼지(난리)가 저절로 가라앉는도다.

누가 알겠는가, 변방에 경보가 없는 것이 저 논밭에서 일하는 백성들의 쉼 덕분임을. 이것이 이른바 ‘피 한 방울 묻히지 않고 온전함을 지키는 '갑병'’이로다.

햇빛에 빛나는 갑옷도 갑자기 공이 없어 보이고, 하늘을 가르는 날카로운 칼날도 결국 그 예리함을 잃는도다. 아아, 형체는 없으나 험준함이 있으니 어찌 무력을 과시하는 군대가 미칠 수 있겠는가. 옛 성군들을 헤아려보니 모두 이로써 나라를 다스렸도다.

순임금은 덕을 베풀어 완악한 묘족을 스스로 굴복시켰고, 문왕은 백성을 보호하여 숭나라와 밀나라의 위협을 잊게 하였도다. 험윤(북방 민족)을 물리친 것도 백성을 위로함에 있었고, 만방의 적을 막은 것도 진실함에 있었도다. 후대로 내려오며 병사와 백성이 나뉘게 되니, 무예를 검열하는 일이 헛된 일이 되었음을 탄식하노라.

백성은 예나 지금이나 다를 바 없고, 군대 또한 예나 지금이나 무엇이 다르겠는가. 진시황은 무력을 탐하다가 수비병들의 반란을 면치 못했고, 한무제는 군대를 수선했으나 결국 도적떼가 일어나는 결과를 초래했도다.

슬프다, 세상의 임금들이여! 근본이 굳건해야 나라가 평안하거늘, 어찌하여 이를 어둡게 여기고 백성 밖에서 군대를 구하는가. 백성들 속에 견고하고 날카로운 힘을 감추어 두는 것이 우리 임금의 덕을 빛내는 것이로다. 이미 쇠약하고 병든 자들까지 구제하여 대비를 갖추었으니, 적을 막아내는 데 두려울 것이 없도다.

구중궁궐 임금의 마음은 어떠한가. 밤늦도록 잠 못 자고 식사도 잊은 채 깊이 근심하며 사방을 돌아보시니, "백성들 또한 수고롭구나. 어찌 혜택을 베풀어 그 근심을 풀어주지 않으랴" 하시도다.

迷樓 月課

百罹出於一迷。迷喪家而喪國。厲之人而惡厲。槩天下之情一。何獨甘於自迷。樓以迷而命之。樓高起而禍起。帝沉迷而隋迷。賊天倫於龍樓。冕畜生而稱后。辱人上之大寶。率宇內以亂道。迷宮室而迷色。迷不足而黷武。集象迷於又酒。選勝地而沉酗。彼江南之佳麗。山水兼以花柳。何輪扁之罪人。又助桀於行樂。捨九重之瓊樓。營死地於不日。登斯樓而騁目。亦仙眼之必惑。擇善名而得迷。兆已成於誘衷。自迷樓之一建。長夜飮於樓中。一人迷於江國。大小東兮歌空。風雨暗於晉陽。一何迷而不復。羣下怨於失歸。已甲鳴而劒及。何宿迷之如醉。求匹夫於焚幕。噫麀獍之何誅。言則汚於鈇鉞。至今荒臺之下。新舊鬼兮訟詰。

미루(迷樓)_미혹의 누각(한 번의 미혹이 나라를 망치다)

모든 재앙은 하나의 미혹됨에서 나오니, 미혹됨은 집안을 망치고 나아가 나라를 망치도다. 문둥병 환자가 문둥병을 싫어하듯 (자신의 허물을 싫어함은) 천하 사람의 공통된 마음인데, 어찌하여 유독 스스로 미혹됨을 달게 여기는가. 누각의 이름을 '미(迷)'라 지으니, 누각이 높이 솟을수록 화근도 함께 일어났도다.

황제는 깊은 미혹에 빠졌고 수나라는 길을 잃었도다. 천륜을 어기고 용루(용의 누각, 궁궐)에서 패륜을 저질렀으며, 면류관을 쓴 짐승이 임금이라 칭하니 사람 위의 보배로운 자리(제위)를 욕되게 하고 온 세상을 이끌어 도를 어지럽혔도다.

궁궐에 미혹되고 색욕에 미혹되었으며, 그것도 부족하여 무력을 탐하여 전쟁을 일삼았도다. 코끼리 어금니로 장식한 상에 술을 모으고 경치 좋은 곳을 골라 술에 빠져 사니, 저 강남의 아름다운 산수와 꽃과 버들조차 그저 방탕의 배경이 되었을 뿐이로다.

(수레바퀴를 깎던) 윤편 같은 장인들이 무슨 죄인가, 폭군 걸왕을 돕듯 즐거움만을 좇았도다. 구중궁궐 옥루를 버리고 머지않아 죽을 자리를 마련했으니, 이 누각에 올라 눈을 시원하게 하려 한들 신선의 눈이라도 반드시 미혹되었으리라.

이름을 잘 짓는다는 것이 고작 '미(迷)'를 얻었으니, 그 조짐은 이미 마음속 유혹에서 완성된 것이라. 미루를 세운 뒤로 긴 밤마다 누각 안에서 술잔을 기울였도다. 한 사람이 강남 땅에서 미혹에 빠지니, 온 나라에 노래 소리만 공허하구나.

진양(이연의 거병지)에서 풍우가 몰아치며 어둠이 깔리는데, 어찌 그리 미혹되어 돌아올 줄 모르는가. 부하들은 돌아가지 못함을 원망하고, 어느새 갑옷 소리와 칼날이 임금에게 닿았도다. 어찌 지난날의 미혹이 술에 취한 듯 깨지 않는가, 불타는 막사 속에서 필부(평범한 죽음)를 구하는구나.

아아, 아비와 자식을 해치는 짐승 같은 무리를 어찌 다 꾸짖으랴. 말하는 것조차 작두(鈇鉞)를 더럽힐 뿐이로다. 지금까지 거친 옛터 아래에서는, 옛 귀신과 새 귀신들이 서로 다투며 울부짖고 있구나.

[주석]

미루(迷樓): 수양제가 강도(江都)에 지은 호화로운 궁궐로, 길이 너무 복잡하고 아름다워 한 번 들어가면 길을 잃는다고 하여 붙여진 이름입니다. 글쓴이는 이 '길을 잃음'을 '정치의 길을 잃음'으로 비유했습니다.

천륜을 어김(賊天倫): 수양제가 부친(문제)을 시해하고 제위에 올랐다는 설을 비판한 것입니다.

윤편(輪扁)과 걸왕(桀): 뛰어난 기술자들이 임금의 사치스러운 궁궐을 짓는 데 동원된 것을 '걸왕을 돕는 것'에 비유하며 안타까워하고 있습니다.

진양(晉陽)의 풍우: 당 고조 이연이 진양에서 거병하여 수나라를 멸망시키러 오는 상황을 묘사합니다.

옛 귀신과 새 귀신(新舊鬼): 나라가 망할 때 억울하게 죽은 이들이나 방탕하게 살다 죽은 이들이 황폐해진 궁궐 터에서 여전히 고통받고 있음을 형상화하며 경계의 메시지를 던집니다.

歲寒知松柏 月課

凡百卉一榮兮一悴。乃天地二氣之常。霜被雪集兮大地寒。物等死兮無木不黃。謇何獨之松之柏。凜排冬之黛色。夙余逍遙乎山之阿。覽相觀方春之物物。日月之所照曜。雨露之所潤澤。闔四海之內兮。芽者甲者紅者白者綠者。般紛紛其如沐。上遠林而扶春。成綠陰而迎夏。或童童而倚江。或扶疎而蔽野。當此時也。天下兮繁華。山林兮混靑。吾不知其渥然蔥蒨者松耶柏耶。抑樗櫟耶。偃謇昂霄兮。羞爲桃李顔者。何處而徵。何處而覿。有若開元天子兮。運拊太平。河北二十四郡兮。與睢陽同二千石。俄焉蓐收之按節。木之灾始於梧葉。白露兮凄凄。霜堅兮冰至。乾坤之一大內兮。肅殺之氣烈烈。縟然靑者。鬱然茂者。畢竟同歸於其隕。木之未落。其葉沃若。今何一時其掃盡。望南山而寂寞。傍前川而蕭索。有若西晉帝兮。靑衣北狩而萬官鼠首奴顔兮。丈夫之氣蔑蔑。爰有樹何彼其長春。其名曰松。其名曰柏。虐雪兮不能施其威。饕風兮不能用其力。靑十里而聞聲。黛千尺而參霄。余於是始向北風。竊有感此後凋。方萬物莫不生輝。楊柳兮靑靑。松柏兮蒼蒼。古之君子兮。懷寶蘊志。處濁世而和光者耶。曁竆陰殺節歸藏。黃者吾知其爲桑柘。翠者吾知其爲松柏。古之志士兮。臨難不貳。抗威武而獨立者耶。不借東君澤。子陵,仲連不榮爵祿者耶。傲視玄女霜。蘇武,顔卿耻事夷虜者耶。孔聖所以表出。靖節於焉手撫。識忠心而取比。詩又聞於仙李。惟其有之。是以似之。人兮物兮。稟何嘗異。夫何季葉之人中。松柏之操蓋寡。山之南兮水之北。冬嶺秀兮獨夥。是豈造物之罪兮。牛山之木嘗美。松柏之土不肥。榝之茂兮世所取。彼培植之失根。無恠夫望秋之蒲柳。若有人兮歲寒姿。離衆蕪而臥壑。千山雪落之時。萬木霜酣之日。慨蘭蕙之捐芳。對常靑而開臆。千丈岡頭之磊砢。願竢時乎吾將剪伐。作之棟兮作之樑。要以見大廈之突兀。不然則風霜搖落之後。吾與爾。有是夫。玆所期之旣大且苦。莫我知兮而又何患乎。

세한지송백(歲寒知松柏)_추운 시절이 되어서야 소나무와 잣나무의 푸름을 아노라

온갖 풀과 나무가 한때 번성했다가 한때 시드는 것은 천지간 두 기운(음양)의 예삿일이라. 서리 덮이고 눈 쌓여 대지에 추위가 닥치면, 만물이 죽은 듯 변하여 누렇게 변하지 않는 나무가 없도다. 아, 어찌하여 저 소나무와 잣나무만은 늠름하게 겨울을 물리치며 짙푸른 빛을 띠는가.

일찍이 내가 산비탈을 거닐며 봄날의 만물을 보았노라. 해와 달이 비추고 비이슬이 적셔주니, 온 세상 안에 싹트는 것, 껍질을 벗는 것, 붉은 꽃, 흰 꽃, 초록 잎들이 어지러울 정도로 풍성하여 마치 목욕을 마친 듯 깨끗했도다. 멀리 숲까지 봄기운이 뻗치고 초록 그늘을 이루어 여름을 맞이하니, 어떤 것은 강가에 둥글게 서 있고 어떤 것은 들판을 뒤덮었도다.

이때를 당해서는 천하가 번화하고 산림이 온통 푸르니, 나는 그 무성하고 싱그러운 것들 중에 어느 것이 소나무인지 잣나무인지, 혹은 가책나무나 가중나무인지 알지 못했노라. 하늘 높이 솟구쳐 기개를 뽐내며 복사꽃·오얏꽃 같은 화사한 얼굴 되기를 부끄러워하는 자가 어디 있는지, 어디서 찾아보아야 할지 알 수 없었도다.

마치 당나라 개원 연간의 천자가 태평성대를 다스릴 때와 같아서, 하북의 스물네 고을이 수양(睢陽)의 고을들과 함께 평화로웠도다. 그러다 갑자기 가을의 신(蓐收)이 계절을 다스리니 나무의 재앙은 오동잎이 지는 데서부터 시작되었도다. 찬 이슬이 쓸쓸히 내리고 서리가 굳어 얼음이 얼기 시작하니, 천지라는 거대한 대궐 안에 숙살(肅殺)의 기운이 매섭게 몰아치는구나. 화려하게 푸르던 것들도, 울창하게 무성하던 것들도 결국은 모두 시들어 떨어지는 운명으로 돌아갔도다. 잎이 지기 전에는 그 잎들이 윤택하고 싱싱하더니, 이제 어찌 한순간에 싹 쓸려 나갔는가. 남산을 바라보니 적막하고, 앞시냇가를 보아도 쓸쓸하기만 하구나.

이는 마치 서진(西晉)의 황제가 푸른 옷을 입고 북쪽으로 사로잡혀 갈 때, 만백성과 신하들이 쥐새끼처럼 머리를 박고 종의 얼굴을 하며 대장부의 기개가 사라진 것과 같도다.

여기에 어떤 나무가 있어 저토록 홀로 긴 봄을 누리는가. 그 이름은 소나무요, 그 이름은 잣나무로다. 모진 눈도 그 위엄을 떨치지 못하고, 사나운 바람도 그 힘을 쓰지 못하는구나. 십 리 밖까지 푸른 물결 소리가 들리고, 천 척 높이의 짙푸른 빛은 하늘에 닿았도다. 나는 비로소 북풍을 마주하며 이 '시들지 않음(後凋)'에 남몰래 느끼는 바가 있노라.

만물이 광채를 내뿜고 버드나무 푸르며 소나무·잣나무 창창할 때, 이는 옛 군자가 보배로운 뜻을 품고 혼탁한 세상에서 그 빛을 감추고 어울려 사는 모습인가? 추위가 극에 달해 만물이 갈무리될 때, 누렇게 변한 것을 보고서야 그것이 뽕나무임을 알고 푸른 것을 보고서야 그것이 소나무·잣나무임을 알게 되니, 이는 옛 지사(志士)가 난관에 임하여 두 마음을 품지 않고 위무(威武)에 맞서 홀로 우뚝 서는 모습인가?

봄의 신(東君)의 은덕을 빌리지 않으니, 이는 엄자릉(子릉)과 노중련(仲連)이 작록을 영화롭게 여기지 않음과 같음인가? 서리의 신(玄女)을 오만하게 내려다보니, 이는 소무(蘇武)와 안고경(顔卿)이 오랑캐 섬기기를 부끄러워함과 같음인가? 공자께서 이를 표상으로 삼으셨고, 도연명(靖節)이 손으로 만지며 완상하셨도다. 충심을 알아 이를 비유로 취했으니, 그 시풍은 신선 같은 이백(仙李)에게서도 들리도다. 오직 그러한 알맹이가 있기에 이처럼 겉으로 드러나는 것이니, 사람이나 사물이나 품부받은 성품이 어찌 다르겠는가.

슬프다! 말세의 사람들 중에 소나무와 잣나무 같은 절개를 지닌 자가 참으로 적구나. 산의 남쪽과 물의 북쪽에 겨울 언덕의 빼어난 모습이 유독 많으니, 이것이 어찌 조물주의 죄이겠는가. (맹자가 말한) 우산(牛山)의 나무도 본래는 아름다웠으나, 소나무와 잣나무가 자라는 땅은 기름지지 않으며 가시나무가 무성함은 세상이 취하는 바가 되었도다. 뿌리를 제대로 북돋우지 못했으니 가을을 맞은 부들나뭇잎처럼 쉽게 시드는 것을 괴이하게 여기지 마라.

만약 누군가 있어 '세한(歲寒)'의 자태를 지닌 채, 잡풀들을 떠나 골짜기에 누워 있다면, 온 산에 눈 내리고 만물이 서리에 취한 날, 난초와 혜초가 향기를 잃음을 슬퍼하며 상록의 푸름을 마주하고 가슴을 열어보리라. 천 길 높은 언덕 위에 우뚝 솟은 저 큰 나무들을 때를 기다려 내가 장차 베어내리라. 대들보로 만들고 서까래로 만들어 저 높이 솟은 대궐(국가)을 세우고자 하노라. 만약 그렇게 쓰이지 못한다 해도, 풍상에 잎이 다 떨어진 뒤에 나도 너(소나무)와 함께하리라.

이 기약함이 이미 크고도 고통스러우니, 나를 알아주는 이 없다 한들 또 무엇을 근심하리오.

無盡藏

凌虛子。浴咸池遡閶闔。腋天風袖海月。翺翔乎三千世界。飄揚乎二八秋空。泛濫泱漭之野。遂届眞宰之宮。上有吳剛丈人。下有封家處士。衣我以娟娟之色。御我以泠泠之氣。括乾坤而作蓋。度元會而爲守。強不能禁。㬥不能取。雖以楚漢之雄。亦末由乎著手。蓋其往古來今之宙。四方上下之宇。有跡者必竆。有形者必朽。滔滔朝暮之倏忽。孰能藏之永久。將軍樓閣。光祿池臺。車馬霆轟。金玉岳堆。爭名霄漢。嵬勢雲䨓。登堂縱飮。蕩樂娛心。景子薦酒。杜師理音。滋味雜陳。鍾鼓錯該。練色蕩目。流聲悅耳。發激楚之結風。揚鄭衛之皓樂。命西施而左右。偕傅予而贊闋。揄流波雜杜若。蒙淸塵被蘭澤。亦天下之盛事。眞皓侈而廣博。一朝禍作。聲沈電滅。彼富貴焉能保。厥身尙不脫。朝藏暮失。一杯酬酢。豈若以恍惚爲塲。以虛無爲屋。春春夏夏之浩劫。紛紛役役之世代。來往七十二度。披拂萬八千里。與人共之。莫大其利。始照東郭。忽焉西亭。乍起土囊。遍過八紘。爾乃浮雲四掃。玉宇崢嶸。滄溟東角。桂影三更。千巖萬壑。夜夜長明。九野八衢。處處恒淸。十分秋光。謫仙金罇。一空冰輪。香社山門。乘舡舊都督。求對錦筵。登樓老太尉。相揖詩仙。古人今人。一月在天。至如白露初下。鴻鴈南翔。綠蘋凉生。暑退池塘。蕭蕭左右。杜子知秋。嫋嫋汀洲。太乙泛舟。楚臺披襟。茅山拂巾。驚北囪之夢。蕩南屋之神。落參軍之烏帽。起舍人之思蓴。貫四時而不絶。寄靈籟於松筠。飄飄焉颼颼焉。幾笙竽於遊人。故能姮娥擣藥。流映長春。泰階正衡。物象咸澄。山河有影。霜露生稜。是曰雙淸。天地相終。豈若滿堂之珍。用之則竆。豈若有主之物。取之則爭。匪公匪私。孰貯孰營。玆所謂造物者之無盡藏。一今昔而恒新。噫海域塵滿。松柏摧薪。山塚崒崩。陵谷遷改。龍變爲魚。虎幻爲鼠。有何不凋。有何不死。風則不斷。月又長在。殊異乎繁華之難鎭。不雲消而䨓寂。采石人去。金波依昔。碧海舟覆。爽籟不絶。千載何人。羌聲耳而色目。東坡雅襟。擅高遊於赤壁。冀長終於宇宙。挾飛仙而相期。何勝事之不再。驚節序之屢移。昔人已去。今世幾時。風兮月兮。萬古如斯。嗟人間不可以托些。吾將飮氣於天柱。命趙子佩壺酒。拍宗愨挹乾祐。踏虹梯披雲竇。其樂如何。或客或主。名不能累我。位不能屈吾。焉與世兒競逐毫銖。丈人處士乃盱衡而笑曰。擧世紛紛。白蟻功名。帶靑佩紫。乘肥衣輕。強弱有殊。禍福不一。道骨仙風。惟若人獨澄神定靈。輕世傲俗。乃欲離風塵出寥廓。揖萬古而獨立。實是通前後而爲一。足馳聲於遐極。於是乃許以駐顔之術。加以凋光之藥。忽御風而踏月。混莫知其所適。余亦下天宮而歸神山。已碧桃之開落。遂述蘇子之意。歌之曰。池邊落花。樓上碎玉。不亦悲乎。取禁用竭。江上有風。山中有月。蔑耳蔑目。世人嗚乎。壬戌之遊。樂乎樂乎。又歌曰。江山如昨。風景不殊。千載後身。洒然仙遊。月白風淸。逸興難收。願與明月映千秋。願與淸風吹不休。

무진장(無盡藏)_다함이 없는 보물창고

능허자(凌虛子)가 함지(咸池)에서 목욕하고 하늘 문을 거슬러 올라가, 겨드랑이에는 천풍(天風)을 끼고 소매에는 바다의 달을 담았도다. 삼천세계를 비상하고 이팔청춘 추공(秋空)을 휘저으며 아득히 넓은 들판을 떠돌다 마침내 조물주(眞宰)의 궁전에 이르렀도다.

위에는 오강(吳剛) 장인이 있고 아래에는 봉가(封家) 처사가 있어, 나에게 고운 빛깔의 옷을 입히고 서늘한 기운을 다스리게 하노라. 하늘과 땅을 묶어 덮개를 삼고 우주의 긴 시간을 법도로 지키니, 강한 자도 이를 금할 수 없고 포악한 자도 이를 빼앗을 수 없도다. 초패왕이나 한고조 같은 영웅일지라도 여기에 손을 댈 방도는 없도다.

대저 예부터 지금까지의 시간(宙)과 동서남북 상하의 공간(宇)에서, 자취가 있는 것은 반드시 다하게 마련이고 형체가 있는 것은 반드시 썩기 마련이라. 도도히 흐르는 아침저녁의 찰나를 그 누가 영구히 간직할 수 있겠는가. 장군들의 높은 누각과 공신들의 연못 대대(臺玳), 천둥처럼 울리던 마차 소리와 산더미처럼 쌓였던 금옥들. 하늘 높이 이름을 다투고 구름과 번개처럼 위세를 떨치며, 당상에 올라 마음껏 마시고 즐거움에 취해 마음을 방탕하게 하였도다.

아리따운 이들이 술을 올리고 악사들이 음악을 연주하며, 온갖 진미가 차려지고 종과 북소리가 어우러졌도다. 화려한 색채는 눈을 홀리고 흘러나오는 소리는 귀를 즐겁게 하며, 격렬한 초나라 노래와 맑은 정·위나라 음악이 울려 퍼졌도다. 서시(西施) 같은 미녀를 좌우에 거느리고 풍악을 울리며 난초 향기에 젖어 드니, 진실로 천하의 성대한 일이요 넓고도 사치스러운 풍경이었도다.

그러나 하루아침에 재앙이 닥치면 그 소리는 번개처럼 사라지고, 저 부귀를 어찌 보존할 수 있으랴. 제 몸 하나도 빠져나가지 못해 아침에 가졌던 것을 저녁에 잃고 마니, 한 잔 술의 수작이 어찌 황홀한 대자연을 마당으로 삼고 허무(虛無)를 집으로 삼는 것만 하겠는가.

봄과 여름이 수없이 교차하는 긴 겁(劫)의 시간과 분주히 일하며 명멸해가는 세대들. 일흔두 번을 오가고 일만 팔천 리를 휩쓸며 사람과 더불어 공평하게 누리니 그 이익이 이보다 클 수 없도다. 동쪽 담장을 처음 비추다 어느새 서쪽 정자에 이르고, 갑자기 땅 구멍에서 바람이 일어 온 세상에 두루 퍼지도다.

뜬구름이 사방으로 걷히니 옥 같은 궁궐(하늘)이 우뚝 솟고, 동쪽 바다 끝에서 삼경의 달그림자가 떠오르는구나. 천 개의 바위와 만 개의 골짜기가 밤마다 밝게 빛나고, 온 세상 구석구석이 늘 맑고 깨끗하도다. 십분 가득한 가을빛은 시선(詩仙, 이백)의 금술잔에 담기고, 허공에 뜬 얼음 바퀴(달)는 향기로운 절 문 앞에 걸렸도다. 배를 탔던 옛 도독(도겸/조조)도 금잔을 마주하기를 원하고, 누각에 오른 늙은 태위도 시선에게 읍을 하도다. 옛사람과 지금 사람이 다르나 하늘의 달은 오직 하나뿐이로다.

흰 이슬이 처음 내리고 기러기 남쪽으로 날아갈 제, 푸른 마름풀에 서늘함이 일고 연못의 더위가 물러가도다. 쓸쓸한 기운 속에 두보(杜甫)는 가을을 알고, 하늘거리는 물가에서 태을(太乙)은 배를 띄우도다. 초나라 누대에서 옷깃을 풀어헤치고 모산(茅山)에서 건을 털며, 북쪽 창가의 꿈을 깨우고 남쪽 방의 정신을 씻어내노라. 참군의 검은 모자를 떨어뜨리고 사인(舍人)의 순채 국 생각을 일으키며, 사계절을 꿰뚫어 끊이지 않고 소나무와 대나무에 신령한 바람 소리를 기탁하도다.

소슬하고 시원한 그 소리는 유람객에게 생황과 퉁소 소리 같으니, 항아(姮娥)는 약을 찧으며 장춘(長春)의 빛을 흘리고 태계(泰階, 별자리)는 수평을 잡아 만물의 형상이 맑게 비치도다. 산천은 그림자를 드리우고 서슬 퍼런 서리가 맺히니, 이를 일컬어 '쌍청(雙淸, 바람과 달)'이라 하노라. 천지와 운명을 같이하니, 어찌 쓰면 곧 바닥나는 집안 가득한 보물과 같겠으며, 어찌 가지려 하면 다투게 되는 주인이 정해진 물건과 같겠는가. 공적인 것도 사적인 것도 아니니 누가 저축하고 누가 경영하겠는가.

이것이 이른바 '조물주의 무진장(다함이 없는 보물창고)'이니, 고금(古今)을 하나로 묶어 늘 새롭도다. 아아, 바다에는 먼지가 가득하고 소나무와 잣나무는 땔감이 되며, 높은 산 무덤은 무너지고 언덕과 골짜기가 뒤바뀌는구나. 용이 변하여 물고기가 되고 호랑이가 환상 속에 쥐가 되니, 어찌 시들지 않는 것이 있으며 어찌 죽지 않는 것이 있겠는가.

오직 바람만은 끊이지 않고 달 또한 길이 머물러 있으니, 구름처럼 사라지고 번개처럼 고요해져 진압하기 어려운 세속의 번화함과는 사뭇 다르도다. 채석강에서 이백은 떠났어도 금빛 물결은 예전 그대로요, 푸른 바다에서 배는 뒤집혔어도 맑은 바람 소리는 그치지 않는구나. 천 년 세월 어느 누가 이 소리를 귀로 듣고 이 빛깔을 눈으로 보겠는가.

소동파의 우아한 흉중은 적벽에서 고고하게 노닐며, 우주와 함께 영원하기를 바라고 날아오르는 신선과 함께하기를 기약했도다. 어찌 그런 성대한 일이 다시 없겠는가마는, 계절의 차례가 자주 바뀜에 놀라노라. 옛사람은 이미 떠났고 지금 세상은 얼마나 남았는가. 바람과 달은 만고에 이와 같으니, 슬프다 인간 세상은 의탁할 곳이 못 되는구나.

나는 장차 천주산(天柱山)의 기운을 마시리라. 조자(趙子)에게 명하여 술병을 차게 하고, 종각(宗愨)과 함께 하늘의 복을 받으리라. 무지개 사다리를 밟고 구름 구멍을 헤치니 그 즐거움이 어떠한가. 혹은 손님이 되고 혹은 주인이 되어, 명예도 나를 얽매지 못하고 지위도 나를 굴복시키지 못하리니, 어찌 세상 아이들과 더불어 푼돈을 다투겠는가.

장인과 처사가 눈을 크게 뜨고 웃으며 말하기를, "세상천지 분분한 것들은 흰 개미들의 공명일 뿐이요, 푸르고 붉은 인끈을 차고 살진 말을 타며 가벼운 옷을 입은들, 강약이 다르고 화복이 일정치 않도다. 도골선풍(道骨仙風)을 지닌 오직 그대만이 홀로 정신을 맑게 하고 신령함을 안정시켰구나. 세상을 가벼이 여기고 풍속을 오만하게 보며, 풍진을 떠나 아득한 허공으로 나가 만고의 성인과 읍하며 홀로 서니, 실로 전후를 통달하여 하나가 되었도다. 그 명성이 저 멀리 끝까지 떨치리라." 하더이다.

이에 마침내 얼굴을 늙지 않게 하는 술법을 허락하고 세월을 멈추는 약을 더해주니, 문득 바람을 타고 달을 밟으며 어디로 가는지 모르게 섞여 들었도다. 나 또한 천궁에서 내려와 신령스러운 산으로 돌아오니 이미 벽도화가 피었다 졌도다. 마침내 소동파의 뜻을 기술하여 다음과 같이 노래하노라.

"못가에 지는 꽃과 누각 위의 부서지는 옥(달빛)이 어찌 슬프지 않으랴. 취하려 해도 금하고 쓰면 곧 다하는 것들뿐이네. 강 위에는 바람이 있고 산 위에는 달이 있으니, 귀와 눈이 없어도 세상 사람들은 아아, 깨닫지 못하는구나. 임술년(1082년)의 그 유람이 즐겁고도 즐겁도다!"

또 노래하기를,

"강산은 어제와 같고 풍경 또한 다르지 않네. 천 년 뒤의 이 몸도 시원스레 신선처럼 노니노라. 달은 밝고 바람은 맑으니 고결한 흥취 걷잡을 길 없네. 원컨대 밝은 달과 더불어 천 년을 비추고, 원컨대 청풍과 더불어 쉬지 않고 불고 싶어라.“

詩

陪家君。登觀魚臺。以下三首。兒時作。

君不見觀魚臺一柱。截然屹立乎滄海中。前有鬱陵孤島兀兀超超。欲見未見千歲萬歲煙雲籠。左有李松長林鬱鬱蒼蒼。古人今人幾聽疎雨淸風。吾知丹陽府名聲仗此雄。家君今作宰。五馬臨海東。簿書初罷訟庭閒。逸興薄暮飛瀛蓬。雙笳明月下。一望眼曈曚。童子亦何知。叨陪此日盪吾衷。俯視萬頃波。杳然一杯同。陽侯爲我兮好風色。長鯨出沒噴雪浪兮。䰇鬣蔽蒼穹。漁舟一片泛泛兮點杳茫。仙耶夢耶。神氣飄飄兮入鴻濛。回頭何處是扶桑。煙嵐萬重隔長空。千態萬狀許多樣。風景何以一筆描得工。靈槎今有否。吾將問海翁。

아버지를 뫼시고 관어대에 오르다. 이후 2수는 어릴 때 시작(時作)이다.

그대는 보지 못했는가, 관어대의 한 기둥이 푸른 바다 가운데 우뚝 솟아 있는 것을. 앞에는 울릉도 외로운 섬이 높고도 가파른데 천 년 만 년 안개와 구름에 싸여 보일 듯 말 듯 하구나. 왼쪽에는 낙랑장송 울창한 숲이 우거져 예나 지금이나 사람들은 몇 번이나 비바람 소리를 들었는가. 단양부(丹陽府)의 명성이 이 경치 덕에 웅장함을 알겠노니 아버님께서 이제 수령이 되어 오마(五馬)를 타고 해동에 임하셨네.

공무를 멈추고 송사하던 뜰이 한가해진 저녁 무렵 넘치는 흥취에 신선 세계(瀛蓬)로 날아오르네. 밝은 달 아래 쌍피리 소리 울려 퍼지고 한 번 바라보는 눈동자는 아스라이 젖어드는데, 어린 내가 무엇을 알겠냐마는 오늘 아버님을 모시고 이 마음을 씻어내노라.

만경창파를 굽어보니 아득히 먼 바다가 술잔 하나와 같고 바다의 신 양후(陽侯)가 나를 위해 좋은 바람을 보내주니, 거대한 고래가 출몰하며 눈 같은 파도를 뿜어내고 그 지느러미는 푸른 하늘을 가릴 듯하구나. 한 조각 고기잡이배는 둥실둥실 아득히 점이 되어 떠 있으니 신선의 세계인가 꿈속인가, 정신이 아득하여 우주(鴻濛)로 들어가는 듯하네.

고개 돌려 보니 해 뜨는 부상(扶桑)은 그 어디메인가 만 겹의 안개와 노을이 먼 하늘을 가로막았구나. 천 가지 자태와 만 가지 형상이 이토록 다양하니 이 풍경을 어찌 붓 한 자루로 다 그려낼 수 있으랴. 신선이 타는 뗏목(靈槎)이 지금도 있다면 내 장차 바다 노인에게 길을 물어보리라.

[주석]

觀魚臺 : 강원도 삼척(옛 단양)의 관어대이다. 이곳에서 바라보는 울릉도와 동해의 일출, 파도는 예로부터 절경으로 꼽았다.

奉送伯父歸輞川

春水初生春風起。一聲歸鴻雲海天。花山西望度千岑。石路斜日煙霞巓。北堂歡樂勢難具。片夢遠繞寒沙邊。枕上半夜雨聲疎。鏡中霜鬢添新年。塵書蕫帷四十春。慷慨幾賦寒無氊。竆途有數且有命。民是天民天自憐。萬事由來摠浮雲。此日秖須談離筵。草堂煙深夜寂寂。松逕月朗光娟娟。行將他日一罇酒。獨向南涯長醉眠。伯父猶自慰寥落。顧我何以寬悽然。固知人生要有別。但恐歲月東流川。登高回首坡壠隔。西峯雪深孤吟鞭。寒梅落盡此別後。一棹何時呼酒仙。臨風語罷還脉脉。心緖空將輸短篇。

백부님께서 망천으로 돌아가심을 받들어 전송하며

봄물 이제 막 불어나고 봄바람 일렁이는데 기러기 울음소리 한 마디 구름 바다 하늘에 울리네. 화산(花山) 서쪽 바라보며 수천 봉우리 넘으시리니 비껴가는 햇살 속 돌길은 안개 노을 덮인 산마루로 이어졌구려.

북당(어머니의 처소)의 즐거움은 형언하기 어렵건만 한 조각 꿈은 멀리 차가운 모래변을 맴도네. 밤중 베갯머리엔 성긴 빗소리 들려오고 거울 속 서리 맞은 귀맛밑머리엔 새해 들어 흰 머리만 더했네.

먼지 쌓인 책과 글 읽는 휘장 속에서 보낸 마흔 해 강개한 마음으로 추위에 홑이불도 없음을 몇 번이나 한탄했던가. 곤궁한 처지에도 운수가 있고 명이 있는 법이니 백성은 하늘의 백성이라 하늘이 스스로 가련히 여기시리.

세상 만사 예부터 다 뜬구름 같은 것 오늘 이 자리에선 그저 이별의 잔치만 이야기하세. 초당에 안개 깊어 밤은 고요하고 소나무 길엔 달 밝아 그 빛이 곱기도 하구나.

머지않은 훗날 한 잔 술을 들고서 홀로 남쪽 물가 향해 길이 취해 잠들겠지요. 백부님께선 오히려 쓸쓸한 마음 스스로 달래시거늘 저를 돌아보며 어찌 이 슬픔을 너그럽게 보아주시나요.

인생에 이별이 있어야 함은 진작에 알았지만 다만 세월이 동쪽으로 흐르는 시냇물 같을까 두렵습니다. 높은 곳 올라 고개 돌리니 언덕이 가로막았는데 서쪽 봉우리 눈 깊은 곳에서 홀로 채찍 휘두르며 시를 읊으시리.

이 이별 후 차가운 매화마저 다 지고 나면 어느 때나 노를 저어 주선(酒仙)을 부를 수 있을까. 바람 맞으며 말을 마치니 도리어 눈물만 아른거려 허공에 뜬 마음을 이 짧은 시 한 수에 실어 보냅니다.

伏次家君觀魚臺韻 엎드려 아버님의 관어대 시운을 따라 짓다

興高臺尙小。흥취가 높으니 (저 높은) 관어대도 오히려 작아 보이고,

心遠海猶偏。마음이 원대하니 (저 넓은) 바다조차 오히려 한쪽에 치우쳐 있네.

化作虹霓氣。(내 안의 기운이) 무지개 같은 기개로 변하여,

遙橫萬里天 아득한 만리 하늘 끝까지 가로질러 뻗어 가노라.

謹次栗園李先生珙韻 삼가 율원 이공 선생의 운을 빌려 짓다

爲問山林主。산림의 주인(은거하는 선생)에게 묻노니,

眞趣正何如。참된 아취(즐거움)는 과연 어떠한 것입니까.

幽僻桃園樂。그윽하고 외진 곳이라 무릉도원 같은 즐거움이 있고,

蕭條栗里居。쓸쓸한 듯 고요하니 율리(栗里)에 머무는 듯하구려.

又次七言絶句 二首

平生每襲淸芬遠。承札今朝感復欣。但恨胷中多少意。未陳千里又相分。

早休蘇氏玉堂眠。一臥東山三十年。日暮栗林人寂寂。悠然眞趣入無邊。

또 운을 빌려 짓다 (칠언절구 두 수)

그리움과 이별의 아쉬움

평생토록 매번 멀리서도 전해오는 맑은 향기(인품)를 이어받고자 했으니,

오늘 아침 보내주신 편지를 받으니 감격스럽고 또 기쁘기 그지없다.

다만 한스러운 것은 가슴속에 품은 수많은 이야기들을,

다 펼쳐보지도 못한 채 천 리 먼 길로 또다시 헤어져야 함이로다.

선생의 은거와 진취(眞趣)

일찌감치 소식(소동파)처럼 옥당(궁궐)에서의 잠을 마다하고 물러나니,

동산(전원)에 누워 지낸 세월이 어느덧 서른 해로구려.

해 저문 밤나무 숲(栗林)에 인적은 고요한데,

유연히 즐기는 참된 아취는 끝없는 경지로 들어가는구나.

陶山謁廟日。登天雲臺。도산사당에 참배하든 날 천운대에 오르다.

春日溫和雨乍晴。봄비 개인 따스한 날에 내리던 비도 각 개었는데

閒花開盡午風輕。한가로이 핀 꽃들 사이로 낮바람이 가볍게 불어오네.

先生眞樂從何問。선생의 참된 즐거움(眞樂)을 어디에다 물어야 할까,

識得雲臺水月明。천운대 아래 물에 비친 밝은 달을 보면 알 수 있으리.

雜言 잡언 (잡다한 단상)

日暮長江裏。해 저무는 긴 강줄기 속에서,

蘆花一棹秋。갈대꽃 사이로 노를 저어가는 한 조각 가을이로구나.

煙霞聚更散。안개와 노을은 모였다가 다시 흩어지고,

鷗鷺沒還浮。갈매기와 백로(물새들)는 잠겼다가 다시 떠오르네.

詠畫屛花鳥

爾自日邊到。君恩知不知。君恩及禽鳥。春事歇無時。

'일상의 기록들 > 책과 기록' 카테고리의 다른 글

| 소미가숙점교부음통감절요(少微家塾點校附音通鑑節要) (0) | 2026.02.07 |

|---|---|

| 정재집(正齋集) (1) | 2026.02.05 |

| 서산유집(曙山遺集) (0) | 2026.02.04 |

| 마을숲의 바람과 온습도 조절 기능 (0) | 2026.02.03 |

| 숲해설 아카데미 (0) | 2026.02.02 |