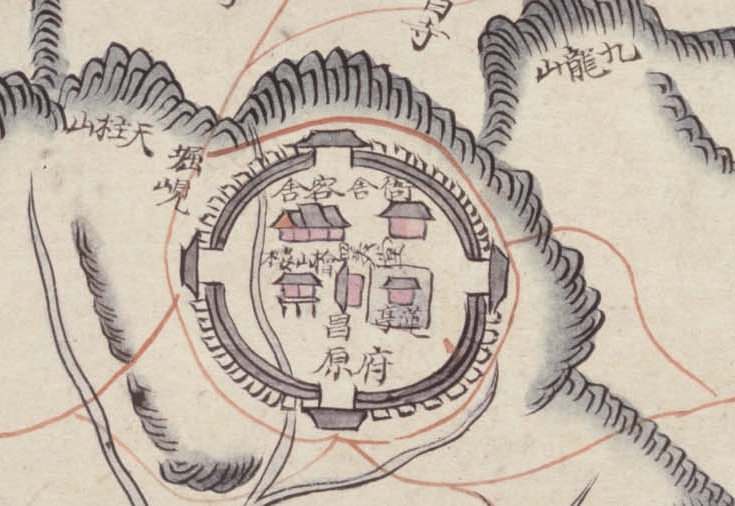

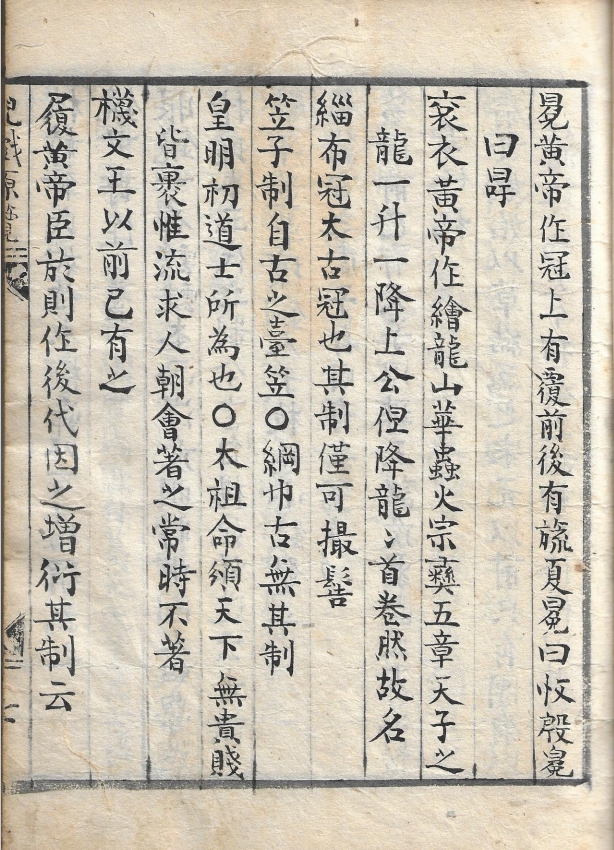

아미산 응봉봉수대에서 친구와 산책 온 그 동네 아주머니의 이야기를 듣고 “다대진성 객사”를 찾으러 가니, 네비는 몰운대 주차장으로 안내를 했다. 다른 분들에게 물으니 객사가 몰운대 오른쪽 길을 따라가면 나온다는 말을 듣고 무작정 올랐더니 처음 출발지처럼 경사가 조금 있는 동헌 건물을 가기 전에 동래부사를 지낸 이춘원(李春元,1571∼1634)의 몰운대(沒雲臺) 시비가 있어 여기에 옮겨 둔다. 沒雲臺 浩蕩風濤千萬里 호탕한 바람과 파도 천만리로 이어지고 白雲天半沒孤臺 하늘가 몰운대는 흰구름에 묻혔네 扶桑曉日車輪赤 부상(扶桑)¹⁾의 새벽해는 붉은 수레바퀴처럼 常見仙人賀鶴來 언제나 신선은 학을 타고 나타나 오시네 九畹 李春元 朝鮮 宣祖 四十年 東萊府使 (구원 이춘원 조선 선조 40년 동래부사) 【주석】 부상(..