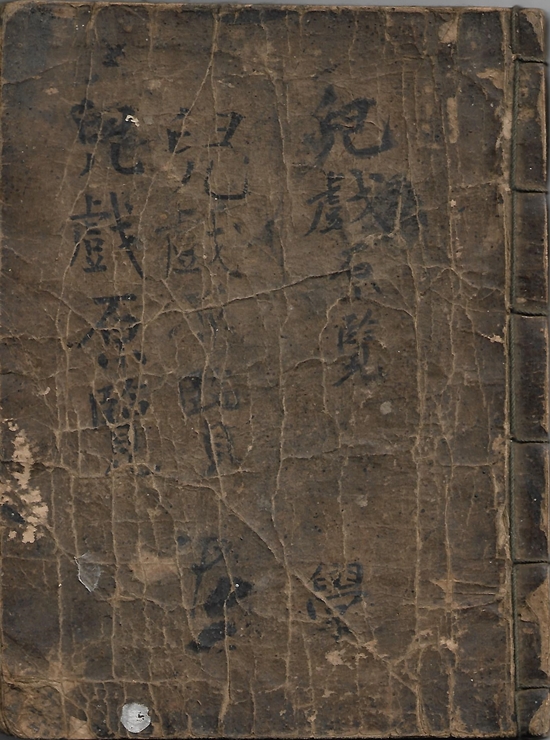

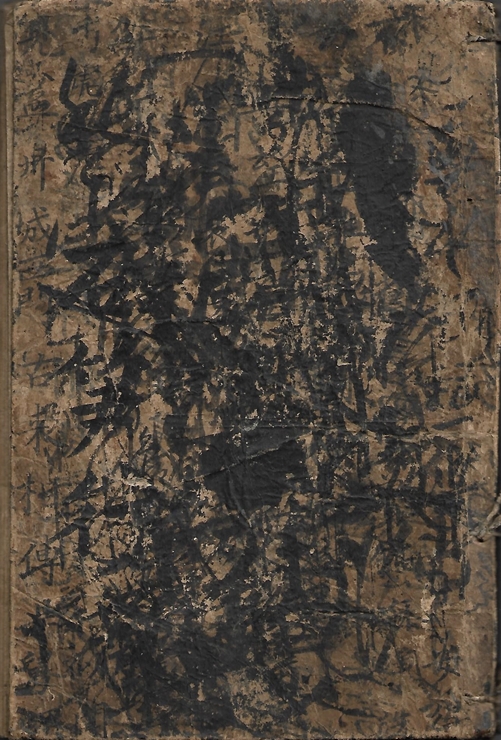

함양군 수동면 원평리 669-1번지에 위치하는 청계서원靑溪書院은 인접한 남계서원灆溪書院으로 인해 오히려 알려지지 못한 경우이다. 거의 모든 방문객들이 세계의 문화유산에 등재된 남계서원만 방문하고 청계서원으로는 잘 가지 않는다. 몇 번의 방문에도 청계서원을 답사하지 못하다가 이번에 다른 분들이 남계서원에서 해설을 듣는 동안 홀로 청계서원을 방문했다. 1983년 7월 20일 경상남도의 문화재자료 제56호로 등재된 청계서원靑溪書院은 연산군 때 학자인 문민공文愍公 김일손金馹孫(1464∼1498)을 기리는 서원이다. 1861년 청계정사靑溪精舍를 유지에 세웠고 1921년 중건하면서 청계서원靑溪書院이라 했다. 인접한 남계서원灆溪書院은 남계천灆溪川 앞에 세웠다고 이름했는데 청계靑溪라는 이름을 붙인 것은 남계灆溪보다 더..