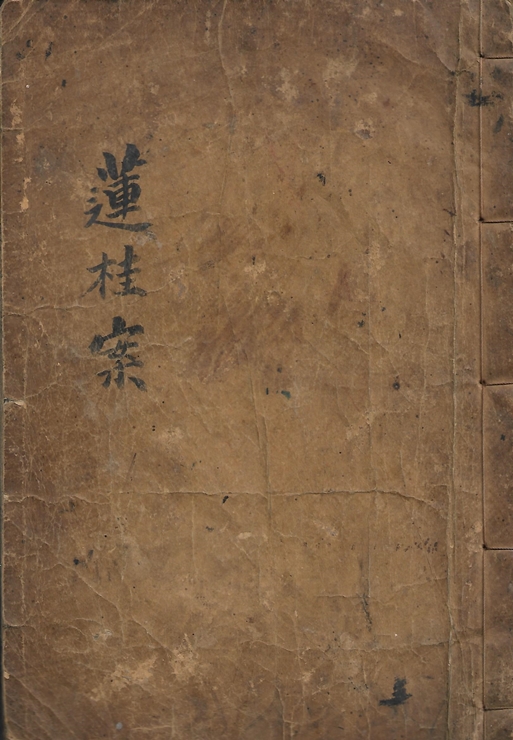

司馬齋題名錄序 吾鄕。素稱文獻之區。凡自鄕而升於國學者。立司馬齋之號。蓄貨帑以資其費。隸徒夫以供其役。講信於春秋。而相保於吉凶。其一鄕斯文之美意。何其尙哉。第恨會游無其所。常僑於他宇。記名又闕。其案在後而無可徵。余每與同志者歉焉。旣而。自思曰。營度在吾儕力微。誠無所容。其謀錄案則顧前輩未遑耳。苟一日有志。則可不煩而就焉。今之中外庶司。皆有題名記。所以徵于前而傳諸後也。今此司馬之齋。雖非百司之比。亦吾鄕斯文之一好事。而今之參于是者。皆一鄕之先輩也。後之迹于是者。亦一鄕之後輩也。其間。又有後裔而踵其祖先者焉。如是而可無題名之案。使之沒焉無傳哉。世逖人遐。不能盡記。始于宣德丙午之榜。以迄于今。凡若干人。繼此來者雖千百人。亦當續書。傳之不朽也。若夫備繕館宇。大張其規模。則又竢夫後之有力者勉焉。時嘉靖庚子(1570,선조3)夏抄下澣。西河盧禛。序。 司馬齋有司之任傳以榜次厥惟舊哉 歲在乙未冬盧君..